- HOME

- 防水性能No.1!FRP防水をおすすめできる5つの理由

防水性能No.1!FRP防水をおすすめできる5つの理由

ベランダやバルコニーからの雨漏りでお困りの方、二度と雨漏りさせたくない方、そんな方にご紹介するのがFRP防水です。

このページでは、

・ベランダやバルコニーの雨漏り対策を検討されている

・防水工事の施工方法で迷っている

・業者からFRP防水をすすめられた

という方に向け、FRP防水の特徴や魅力、他の防水方法との違いについて解説します。

また現在FRP防水でメンテナンスをお考えの方もご参考にしてください。

このページでは、

・ベランダやバルコニーの雨漏り対策を検討されている

・防水工事の施工方法で迷っている

・業者からFRP防水をすすめられた

という方に向け、FRP防水の特徴や魅力、他の防水方法との違いについて解説します。

また現在FRP防水でメンテナンスをお考えの方もご参考にしてください。

【動画で確認「FRP防水が最強である5つの理由」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「FRP防水が最強である5つの理由」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

お湯(水)を大量に溜められるくらいですから、そこから漏水してくることはまずありません。浴槽にも使われるFRPで防水層を作ってしまうのがFRP防水なのです。

FRPとは

繊維とプラスチックの複合材で、繊維が内包されることによってプラスチック単体では耐えることができない引っ張りなどに耐え得る材料になります。

FRP防水とは

日本では1960年代から発展し、特に90年代以降多く使われるようになりました。

FRP防水を使うメリット

FRP防水の基本的な施工手順

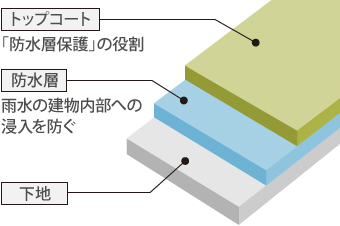

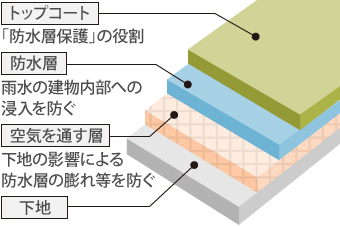

1.防水面を整えた後プライマーを塗布

▼

2.硬化剤を加えたポリエステル樹脂を塗り広げる

▼

3.ガラスマットを敷く

▼

4.再びポリエステル樹脂を塗り広げ脱泡ローラーで空気を抜く

▼

5.③④をもう一度繰り返す

▼

6.硬化したら表面を研磨し整える

▼

7.中塗り、上塗り(トップコート)を塗布したら完成

▼

2.硬化剤を加えたポリエステル樹脂を塗り広げる

▼

3.ガラスマットを敷く

▼

4.再びポリエステル樹脂を塗り広げ脱泡ローラーで空気を抜く

▼

5.③④をもう一度繰り返す

▼

6.硬化したら表面を研磨し整える

▼

7.中塗り、上塗り(トップコート)を塗布したら完成

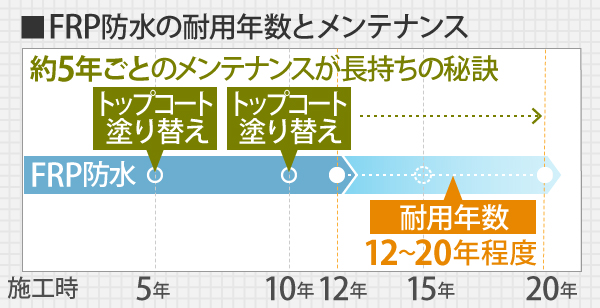

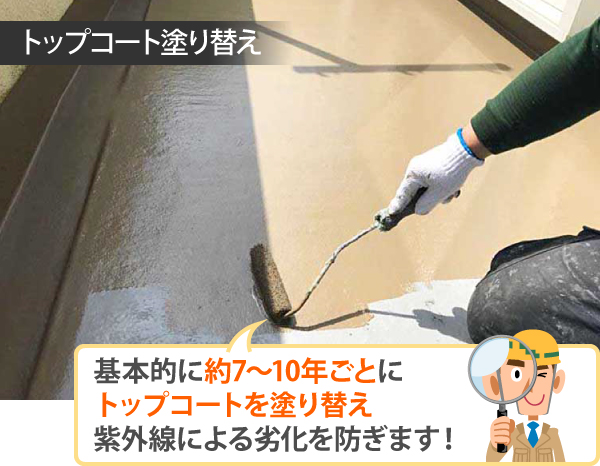

耐用年数とメンテナンス

5年ごとにトップコートを塗り替えることで長持ちしますが、大きなひび割れや剥がれ、膨れなどが出てきたら注意が必要です。

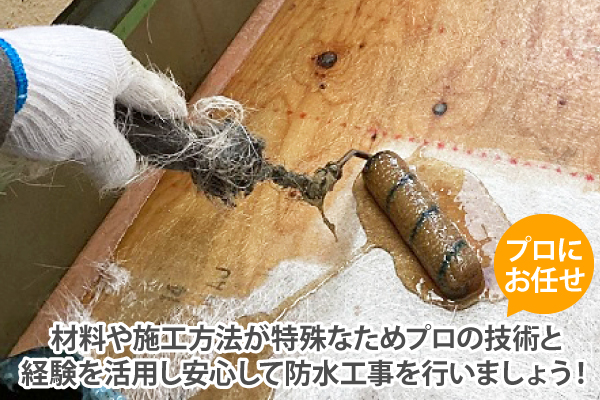

FRP防水はDIYできる?

また失敗した時にはやり直すために全て剥がす必要があることもあり、そうなると費用も手間もかかってしまいますね。

FRP防水の施工、補修などはプロにお任せください。

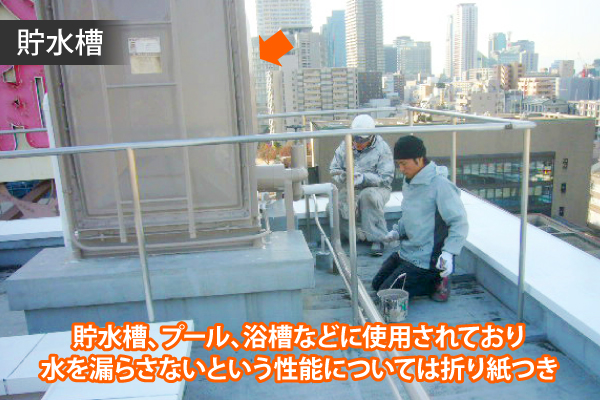

1.貯水槽、プール、浴槽と水を大量に溜めるものに使われている

またFRPは深海で調査活動を行うしんかい6500の外郭、人工衛星の素材としても用いられました。

水を漏らさないという性能についてはさまざまなところで証明されており、折り紙つきということなのです。極めて雨漏りしにくい防水方法と言えるでしょう。

2.継ぎ目がないシームレスな防水層を形成できる

基本的に防水する場所に繊維となるガラスマットを敷き、液状のポリエステル樹脂を塗布して硬化させます。シート防水などのように継ぎ目ができず、複雑な形状のところにも防水層を形成できます。

しかも同じ塗膜防水であるウレタン防水に比べて圧倒的に硬化が速いのもFRPの魅力で、工事が1日で終わることもあります。

3.屋上駐車場の防水層に使われるほど頑丈

低層の大型ショッピングセンターで、屋上が駐車場として利用されている場合、ほとんどがFRP防水と言われています。屋上緑化にもFRP防水は用いられており、植物の根にも屈しない強さを持っています。

4.錆びないし、腐食しない

それに対してFRPは錆などの酸化と無関係ですから、腐食しません。ただし、紫外線などによって劣化はしていきます。

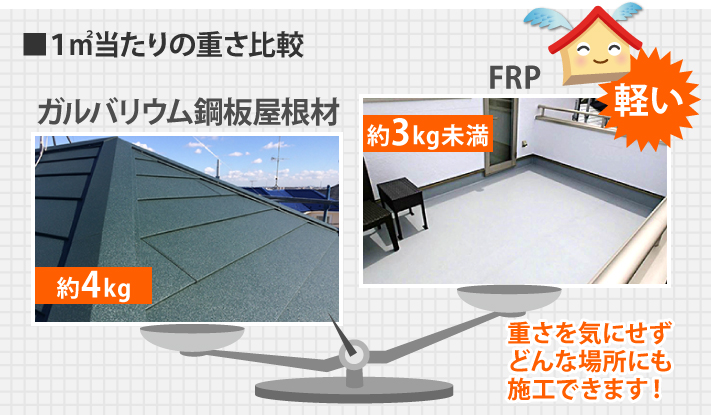

5.軽いから使う場所を選ばない

リフォームで重ねて施工しても建物の構造にかける負担が少なく済みます。

FRP防水のデメリット

1.FRP防水に向いていないケースもある

FRP防水が向いている場所

・人の出入りが多い場所

・それほど広くないベランダやバルコニー

・鉄骨造やコンクリート造の建物

FRP防水が向いていない場所

・木造の屋上(広い場所)、広いバルコニー

しかしFRP防水の利点である硬さは弱点になってしまうこともあります。それ故にFRP防水が向かない場所というのも存在します。

FRP自体の特性として伸縮性がほとんどないことがあげられます。縮みにくいし、伸びにくいのです。建物は強風や地震の際にどんなものでも変形しており、その変形量が少ないつくりのものと多いつくりのものが存在します。

また、FRP防水自体に変化が無かったとしても、下地から浮いてしまったり、FRP防水層と壁や床の間に隙間ができてしまったりということが起こりえます。

2.他の防水方法と較べると費用が高い

一般的な戸建ての場合、ベランダやバルコニーの面積は10㎡程度でしょう。総額で5,000~15,000円程度、高くなるということです。

雨漏りを起こした塩ビシート防水を剥がしてFRP防水を施工した例

施工期間 3日 面積 24㎡ 費用 38万円

FRP防水のメンテナンス方法

トップコート塗り替えにかかる費用目安

FRP防水5年目のトップコート塗り替え例

施工期間 2日 面積 12㎡ 費用 約4万円

FRP防水の劣化症状

☑ 大きな亀裂、ひび割れ

☑ 防水層の剥がれ

☑ 膨れ、浮き

雨漏りの危険性もあるので早めに点検、補修をご依頼ください。

症状がひどいケースでは防水層を一度全て撤去する、床(下地)から造りなおすなどの必要があります。

大きな亀裂、ひび割れ

防水層の剥がれ

膨れ、浮き

下に水分が入り込んで逃げ場を失っている状態です。

FRP防水を施工した時にすでに下地が水分を含んでいたか、劣化した部分から水分が入り込んでいるかしているので、雨漏りになる可能性があります。

適切なメンテナンス方法をご提案いたします。

また最近では、ベランダ・バルコニー壁面側のサッシとFRP防水立ち上がりとの取り合い(継ぎ目)から漏水するケースが増えています。床面だけでなく全体を見渡しチェックしてみてください。

FRP防水の部分的な浮きを切除し補修した例

防水工事のことを調べていて「うちのベランダにはどっちの方がいいの?」「出来るだけ安く済ませたいのだけれど密着工法ではダメ?」とお悩みの方もいらっしゃるかも知れません。それぞれ特徴と、どのような場合に使われるのかを解説します。

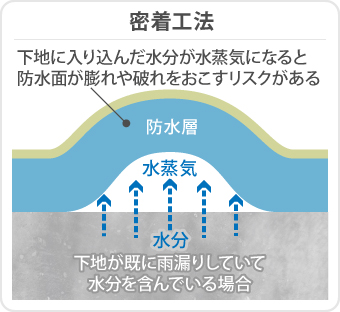

密着工法

☑ 新築

☑ 下地の状態が良い場合のリフォーム

文字通り、下地の床に防水層を密着させて施工します。シンプルな工法で、多くは新築の際に用いられます。

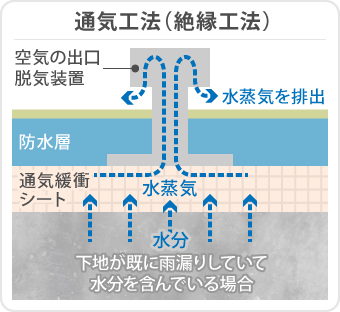

通気緩衝工法(絶縁工法)

☑ 下地に雨漏りなどの問題がある場合のリフォーム

下地と防水層の間に通気用のシートを挟み込むことで下地からの水分、湿気を排出させることができます。防水層のリフォームの際にはよく採用されます。既に雨漏りしていて水分を含んでいる場合には特に、密着工法にしてしまうと水分の逃げ場がなくなり防水層が膨れたり破れたりしてしまうので、通気緩衝工法にしなければいけません。

他の防水方法との比較

| 種類 | 単価(㎡) | 耐用年数 | 工期 |

| FRP | 約4,000~8,000円/㎡ | 12~20年程度 | 1~2日 |

| ウレタン | 約3,000~7,500円/㎡ | 10~14年程度 | 3~10日 |

| シート(塩ビ) | 約3,500~7,500円/㎡ | 10~20年程度 | 1~4日 |

ウレタン防水

施工時には塗り重ねるごとに硬化を待たないといけないので日にちがかかります。

シート防水

ベランダ・バルコニーにも採用されますがデコボコの多い面には向いていません。劣化してきたらシートの端や継ぎ目のめくれに注意が必要です。不具合があれば部分的な張替えもできます。

雨漏りになって初めて「ベランダが雨漏り原因になると思わなかった」と仰るお客様もいらっしゃいます。

FRP防水のまとめ

●FRPは繊維とプラスチックの複合材です

●FRPは浴槽やプールといった水を溜める設備として使われているので防水性は最高です

●FRP防水はシームレスな防水層を形成でき、屋上駐車場の防水層に使われるほど頑丈で、錆びない・腐食しない、その上軽いという特長があります

●FRP唯一の弱点は伸縮性がないことで、変形の量が大きい木造の広いバルコニーやベランダの防水には不向きです

●FRP防水は他の防水方法よりも少し費用が高めですがしっかりメンテナンスをしていれば耐用年数は12~20年程度と長めです

●密着工法と通気緩衝工法(絶縁工法)があり、リフォームの際には通気緩衝工法がよく採用されます